株式会社と有限会社の違いは?メリット・デメリットと自分に合った会社形態を選ぶポイントを解説

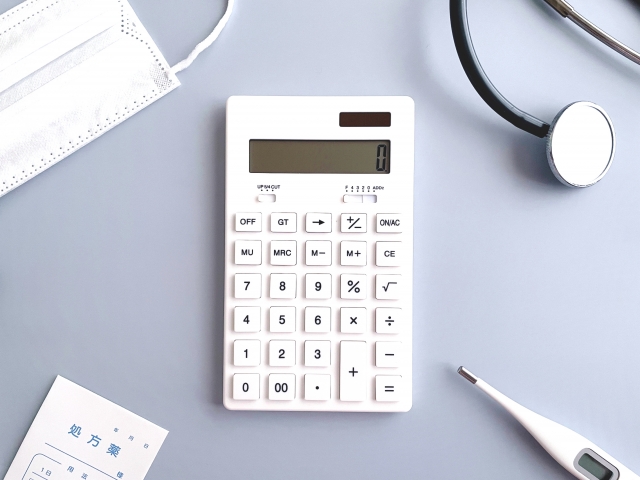

医療法人化には節税効果や社会的信用性の向上など多くのメリットがあります。

しかし、医療法人の設立は一般法人の設立よりも厳しい基準が設けられており、その手続きは煩雑です。そのため、法人化を先延ばしにするケースも少なくありません。

さらに、医療法人化の手続きには各自治体が定めたスケジュールがあり、そのタイミングを逃すと医療法人化までに時間がかかってしまう可能性があります。

医療法人化を検討している場合は、適切なタイミングで準備を始め、スケジュールに沿って手続きを進めることが重要です。

この記事では、医療法人の設立に必要な要件や設立する流れ、メリット、デメリットなどを中心に解説していきます。

目次

医療法人は、医療法に基づき国の認可を受けて設立される医療機関や施設のことを言います。医療法人化するには、各都道府県知事の認可が必要です。

医療法人は医療法人財団と医療法人社団の2つに分けられます。

医療法人財団は、公益を目的として設立される法人であり、出資持分がなく、理事や評議員が法人の運営を行います。

一方、医療法人社団は、医師や歯科医師などの医療従事者が出資して設立される法人であり、出資持分ありの医療法人社団と出資持分なしの医療法人社団に分かれます。

出資持分ありの医療法人社団では、出資者は医院の資産の一部を受け取ることができますが、出資持分なしの医療法人社団では資産を受け取ることはできません。

法改正により、現在は出資持分なしの医療法人のみの設立が認められています。

これから起業する人にとって会社設立は分からないことが多いのではないでしょうか。

また、起業したばかりの人にとっては事業の立ち上げと同時に様々な手続きを進めなくてはならず大変な思いをしている方も多いことでしょう。

そこで、ミチシルベでは

・「会社設立について相談したい・・・」

・「会社設立の手続きどうしたらいいかよくわからない・・・」

・「税理士や司法書士を紹介してほしい・・・」

といった起業したばかりもしくはこれから起業する方々のお悩みにお応えするべく、会社設立についての無料相談を実施しています。

下記バナーから無料相談をお申し込みできますので、ご自身の会社設立に関するお悩み解消にご活用ください。

医療法人と個人医院において異なるポイントは、事業を行う主体の違いです。

個人医院では、事業主は個人ですが、医療法人の場合は法人という独立した法的実体が事業を行います。

そのため、契約や報酬などの事業内の取引はすべて医療法人に帰属し、個人と法人の区別が明確になります。

その他に、医療法人と個人病院では、開設可能な施設数、業務範囲、役員報酬、社会保険、立入検査、登記などに違いがあります。

医療法人を設立において求められる要件についてそれぞれ説明します。

・人的要件(役員・理事)

・施設・設備要件

・資産要件

・その他に求められる要件

医療法人の人的要件には、社員が3名以上であり、役員として理事3名(理事長を含む)、監事1名が必要です。

これらの要件を満たさない場合、医療法人化は原則として認められません。

医療法人を設立する際には、法人業務を行うために必要な施設と設備を整えていることが必要です。

具体的には、1つ以上の病院、診療所、または介護老人施設を所有していることや、医療行為に必要な設備や器具を完備していることが挙げられます。

医療法人化を検討する際には、これらの施設や設備が十分に整っているかどうかを確認することが重要です。

医療法人化を行う際には、年間支出予算の2ヶ月分の運転資金が確保されていることや、個人病院の際の設備を買い取る場合は追加資金があること、また医院の土地や建物が医療法人所有のものであるか、あるいは長期の賃貸借契約が確保されていることなど、資産に関する要件を満たす必要があります。

医療法人化を検討している場合は、これらの資産を事前に確保しておくことが重要です。

その他の要件として、既存の法人と同じ名称を使用していないことや事実と異なる誇張や誇大な表現を用いる広告にならない適切な法人名であることや2つ以上の医療施設を保有する場合、各医療施設の管理者が事実上の雇用関係にないことも挙げられます。

これらの要件も、医療法人化にあたって確認しておくべきポイントです。

医療法人を設立する流れについて説明します。

1. 医療法人設立の事前登録

2. 医療法人設立説明会への参加

3. 医療法人の定款作成

4. 設立総会を開催

5. 設立認可申請書の作成及び提出

6. 設立認可申請書の審査

7. 医療法人設立の認可

8. 設立登記のための書類作成

9. 医療法人の登記完了

医療法人化の手続きには、まず設立の事前登録が必要です。

期限内に設立の事前登録を完了させないと、仮受付書類を提出することができませんので、必ず行いましょう。

医療法人を設立するためには、年に2回開催される医療法人設立説明会に参加することも大切です。

都道府県によっては会場に出向く必要がありますが、一部の地域ではオンラインで受講することも可能です。

法人化予定の医院のある地域での説明会形式を、自治体のウェブサイトから事前に確認しておくことができます。

定款で最低限規定しなければならない事項は以下の通りです。

1. 目的や業務

2. 名称と事務所の住所

3. 開設する医療施設の所在地

4. 資産や会計に関する規定

5. 役員と理事会の規定

6. 社員と社員総会に関する規定

7. 解散、合併、分割に関する規定

8. 定款の修正に関する規定

9. 公告手続き

定款について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→ 定款とは?必要な理由・記載すべき項目・変更方法について解説

医療法人を設立する際には、3人以上の設立者による総会を開催し、その議事録を記録する必要があります。

設立総会で決議し、議事録に含めるべき内容は以下の通りです。

1. 開催日時と場所の記載

2. 出席者の氏名と住所の記載

3. 設立の目的についての承認

4. 選任された設立代表者設立時の社員に関する情報

5. 承認された定款案

6. 出資申込した基金と承認された資産目録

7. 選任された役員と管理者

8. 選任された設立代表者

9. 病院、診療所、または施設の建物や土地を賃借する場合に関する賃貸借契約書の承認

10. リース契約の引き継ぎに関する承認

11. 設立後2年または3年間の事業計画と収支予算の承認

12. 役員報酬の総額に関する予定額

次に、設立認可申請書を作成して提出します。

設立認可申請には仮申請と本申請の2段階があります。仮申請の後、指摘された部分を修正してから本申請に進む必要があります。

提出された設立認可申請書について、書類審査が実施されます。

都道府県によって異なりますが、代表者の面談審査や実地審査なども行われることがありますので、事前に対策を行うことが重要です。

審査に合格すると、知事からの意見聴取を経て、都道府県の医療審議会での審議に進みます。

設立認可申請書の審査を通過した後、次に医療審議会による審議が行われます。

医療審議会の審議も通過すると、そのタイミングで設立認可書が交付されます。

設立認可書を受領することで、医療法人設立が正式に認可されることになります。

設立認可書を受領したら、2週間以内に登記を行う必要があります。

登録すべき情報には医療法人の名称、医療法人目的や業務内容、医療法人の所在地、存続期間、または解散に関連する規定、医療法人の資産総額などが含まれます。

医療法人の登記手続きが完了した後は、以下の手続きを行うことで法人診療所の開設が可能となります。

1. 名義の変更手続き

2. 保健所での手続き

3. 厚生局社会保険診療報酬支払基金への手続き

4. 国民健康保険団体連合会への手続き

5. 税務署での手続き

6. 中小企業事業団での手続き

これらの手続きを行うことで、法人診療所の開設が進められます。

医療法人を設立するメリットについて説明します。

・節税効果

・医療法人で働く従業員への退職金の積み立てがしやすい制度設計

・事業拡大や医院承継含む相続に有利

医療法人を設立すると、家族を従業員や役員として雇用し、給与を支給することができます。

給与額が高いほど、給与所得控除を受けることができるため、医療法人の課税額の軽減に繋がります。

個人経営時は、所得税や住民税などの個人課税でしたが、これが法人課税に切り替わることで、最高税率が低下し、節税効果が期待できます。

医療法人では、従業員に対する退職金の支払いが可能であり、この点が個人医院との主な違いの1つです。

退職金は通常の給与よりも税制上の優遇措置があるため、節税効果が期待できます。

医療法人では、従業員への退職金の積み立てが容易な制度設計が行われることもあります。

医療法人の設立により、同時に複数の事業所を経営することが可能になり、事業の拡大が容易になります。

広範囲な経営活動により収益性を高めることもできます。

さらに、将来的に後継者が医院を引き継ぐ場合でも、医療法人では新たに開設許可を取得する必要がないため、相続手続きもスムーズに進めることができます。

医療法人を設立するデメリットについて説明します。

・事業の専門性が高く運営及び経営管理が非常に難しい

・医療法人の設立へ出資をした場合でも最終的に資産が分配されない出資持分のない医療法人のみ設立可能

医療法人を設立すると、毎年、事業報告書や法人税申告書などの書類を行政機関などに提出する必要があります。

事業報告書に基づいて事業を進めていない場合、国から厳しい指導を受ける場合があります。

個人経営と比較すると、医院の運営や管理が複雑化し、経営に関する知識がより重要になります。

医療法人を新設する際には、平成19年4月の法改正により、出資持分のある医療法人社団の設立はできなくなり、出資持分のない医療法人のみが設立できるという規定が導入されました。

医院開設時に出資した金額に応じて医院の資産を得る権利のことを出資持分と言います。

出資持分のない医療法人の場合は、出資金額に関わらず、医療法人が解散した場合、医院の資産は分配されず、国や地方自治体の所有となります。

ここまで、医療法人の設立に必要な要件や設立する流れ、メリット、デメリットなどを中心に解説してきました。

本記事が、これから医療の法人設立を検討している医師の方々にとってご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事のキーワード

キーワードがありません。

この記事と同じキーワードの記事

まだ記事がありません。

キーワードから探す

カンタン1分登録で、気になる資料を無料でお取り寄せ

そんなお悩みをお持ちの方は、まずはお問い合わせください!